中医学(中国漢方)

薬食同源(やくしょくどうげん)

日本で流通している「医食同源」は、もともと中医学(中国漢方)の「薬食同源」がもとになった造語です。

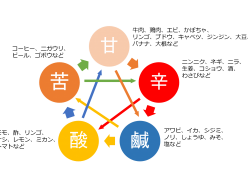

「薬食同源」の根本として「五味は、五臓を養う」とし、食事が体の健康維持に深いつながりがあるとされています。

五味の過不足が、五臓に悪影響を及ぼすため、体質に合わせたバランスの良い食事が重要です。

中医学では、主に内臓のバランスを整えることで病気を治療しますが、症状の緩和である対症療法と、根本からの治療である原因療法があります。薬での治療は主に対症療法で、体を根本的に変えていく食養生は原因療法に属しています。また、薬食同源として、漢方薬の治療効果を十分に発揮するためには、バランスのよい食事を摂ることが重要です。

関連商品

-

ばんらんこん(板藍根)

アブラナ科のホソバタイセイの根を乾燥したもの。インフルエンザ等ウイルス性疾患に効果が認められている。 板藍茶やのど飴とした製品がある。

-

瘀血(おけつ)

瘀血(おけつ)とは、「血液の質が悪くなり、粘り気を増して流れが悪くなったり、固まりやすくなった状態」を言います。

-

天津感冒片(てんしんかんぼうへん)

レンギョウ・キンギンカ・レイヨウカクなど植物性・動物性10種類の生薬から構成され、これらの原料より抽出したエキスを錠剤としたもので、かぜによるのどの痛み・口(のど)の渇き・せき・頭痛の改善を目的とした錠剤。

-

五味(ごみ)

中医学では、食物をその働きによって五味(酸、苦、甘、辛、鹹)に分類しています。

-

サージ(沙棘)

沙棘(サージ)はやせた土壌や高地、寒冷地等の厳しい環境で育つ生命力の強いグミ科の植物です。

-

気・血・津液(しんえき:水)